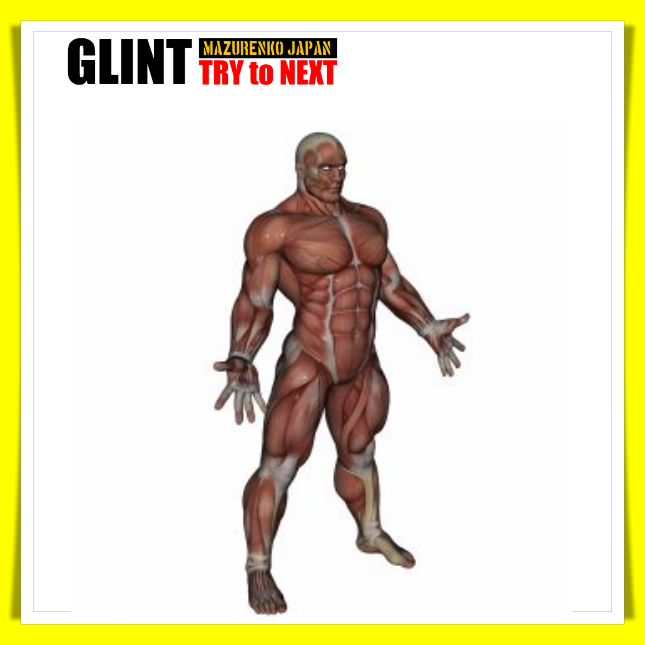

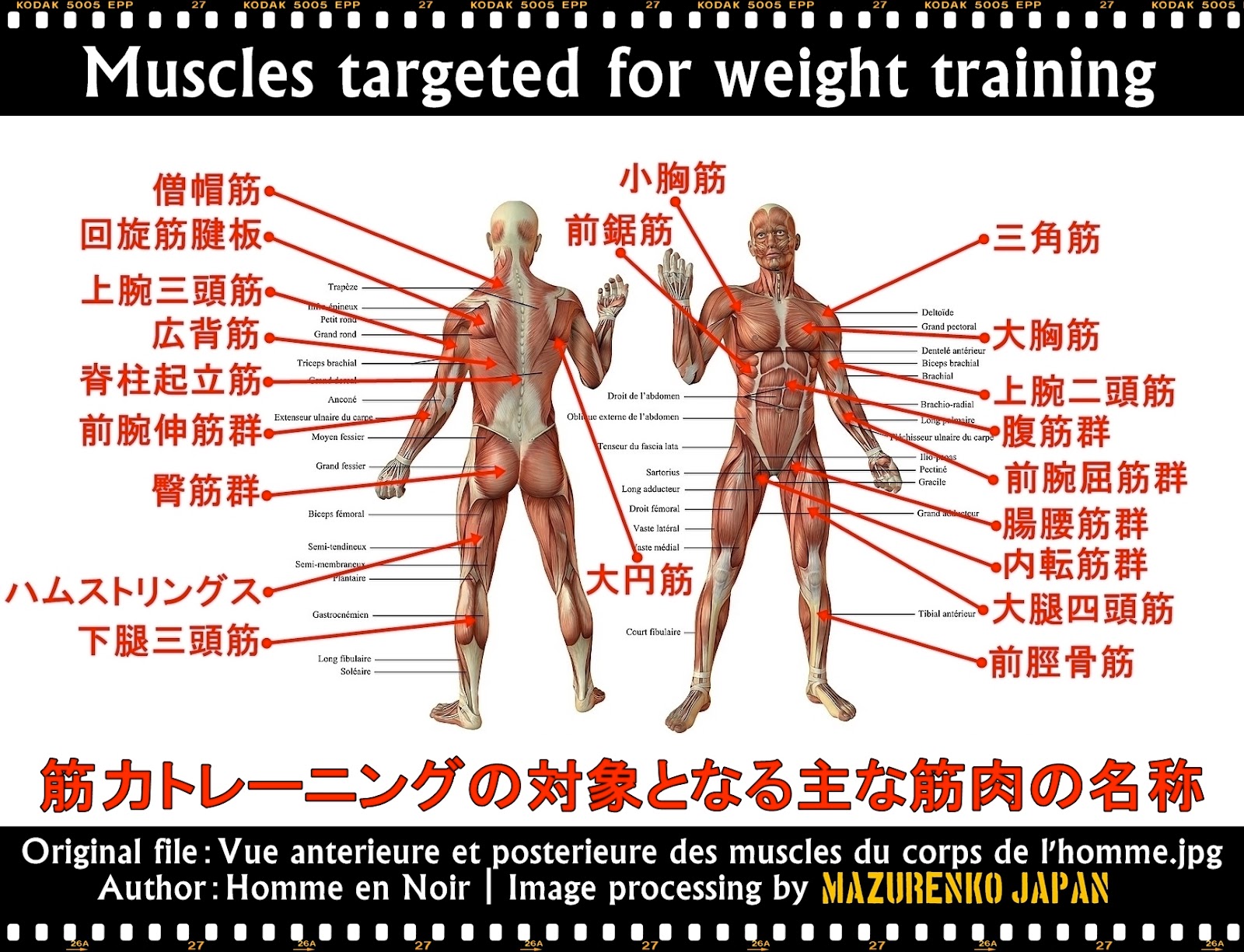

全身の筋肉のなかでも筋トレで鍛える対象となる骨格筋(表層筋・深層筋)を部位別にその名称と作用を解説します。また、あわせて各筋肉部位別の代表的な筋トレ種目を図説するとともに、部位別筋トレ記事(動画付き)のリンクもご紹介します。

なお、体幹インナーマッスルの詳細は「体幹インナーマッスル図鑑」をご参照ください。

筋トレに関するネット情報はさまざまですが、当サイトでは下記の公的機関の情報および学術情報に基づいて記載しています。

また、筋肉の構造と作用に関しては下記の学術サイトを参照しています。

・https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/

筋肉のグループ分け

まずは、全身の筋肉をその作用と連動性(共働筋・拮抗筋)から大きく5つにグループ分けします。その分け方を一覧にしたのが以下のものです。

上半身の押す作用の筋肉グループ

大胸筋/小胸筋/前鋸筋

三角筋(前部/中部)

上腕三頭筋(長頭/外側頭/内側頭)

前腕伸筋群

上半身の引く作用の筋肉グループ

僧帽筋(上部/下部)

広背筋(外側/内側)

三角筋(後部)

上腕二頭筋(長頭/短頭)

前腕屈筋群

体幹の筋肉グループ

腹筋群(腹直筋/外腹斜筋/内腹斜筋/腹横筋)

長背筋(最長筋/多裂筋/脊柱起立筋)

脚を伸ばす筋肉グループ

大腿四頭筋(大腿直筋/外側広筋/内側広筋/中間広筋)

腸腰筋群(大腰筋/小腰筋/腸骨筋)

内転筋群(大内転筋/長内転筋)

下腿三頭筋(腓腹筋/ヒラメ筋)

脚を曲げる筋肉グループ

臀筋群(大臀筋/中臀筋/小臀筋)

大腿屈筋群(大腿二頭筋/半腱様筋/半膜様筋)

前脛骨筋

上半身の押す筋肉グループの作用と鍛え方

大胸筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:だいきょうきん

英語名称:pectoralis major muscle

部位詳細:上部|中部(内側)|下部

起始:鎖骨の内側|胸骨前面第2~6肋軟骨|腹直筋鞘前葉

停止:上腕骨大結節稜

https://giphy.com/gifs/major-swqQvFe6aiyWs

大胸筋(Pectoralis major muscle)の働きと筋トレ方法

大胸筋は上部・下部・内側・外側の部位に分けられ、それぞれ「腕を斜め上方に押し出す」「腕を斜め下方に押し出す」「腕を前方で閉じる」「腕を側面で閉じる」働きがあります。代表的な筋トレとして、腕立て伏せ・ダンベルプレス・ベンチプレスなどがあります。

大胸筋(だいきょうきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうち、鎖骨、胸骨と肋軟骨(第2~第7前面)、腹直筋鞘の3部を起始とし、上外方に集まりながら、上腕骨の大結節稜に停止する。大胸筋を鍛える筋力トレーニング法には多くの種目が存在する。最も手軽で一般的なのはプッシュアップ(腕立て伏せ)であり、バーベルを使ったベンチプレス、ダンベルを使ったダンベル・フライなどもよく知られている。身体前面に位置し、もっとも目立つ筋肉の一つであることからボディビルなどでは重要視される筋肉の一つ。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/大胸筋

小胸筋(Pectoralis minor muscle)の働きと筋トレ方法

小胸筋は大胸筋の深層に位置するインナーマッスルで、大胸筋が伸展した位置で腕を押し出す働きがあります。その筋トレ方法にはベンチディップスなどがあります。

小胸筋(しょうきょうきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうちの一つ。肋骨前面(第3~第5前面)を起始とし、上外方に集まりながら、肩甲骨の烏口突起に停止する。肩甲骨の外側を下方に引くと同時に、肋骨(第3~第5)を引き上げる作用がある。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/小胸筋

前鋸筋(Serratus anterior)の働きと筋トレ方法

前鋸筋は大胸筋周辺の肋骨沿いに分布しているインナーマッスルで、前方に伸ばした腕をさらに押し出す働きがあります。なお、胸部の筋肉には以下のようなものがあり、主たる筋肉と共働して働いています。

前鋸筋(ぜんきょきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうちの一つ。肋骨(第1~第9)腱弓を起始とし、肩甲骨と胸郭との間を後上方に走りながら、肩甲骨に停止する。肩甲骨を前外方に引き、肩甲骨が固定されていると肋骨を引き上げる作用がある。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/前鋸筋

なお、胸部には以下のような筋肉があります。

胸腕筋(musculi thoracobarachiales)

大胸筋(musculus pectoralis major)

小胸筋(musculus pectoralis minor)

鎖骨下筋(musculus subclavius)

前鋸筋(musculus serratus anterior)

胸壁筋(musculi thoracis)

外肋間筋(musculi intercostales externi)

内肋間筋(musculi intercostales interni)

肋下筋(musculi subcostales)

長肋骨挙筋(musculi levatores costarum longi)

短肋骨挙筋(musculi levatores costarum breves)

胸横筋(musculus transversus thoracis)

横隔膜(diaphragma)

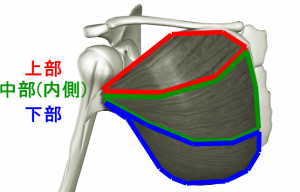

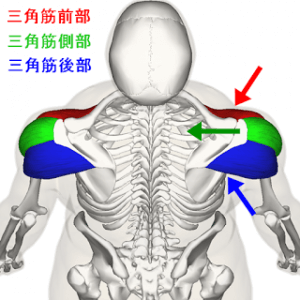

三角筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:さんかくきん

英語名称:deltoid muscle

部位詳細:前部|中部(側部)|後部

起始:鎖骨外側前縁|肩甲骨肩峰|肩甲骨肩甲棘

停止:上腕骨三角筋粗面

三角筋(Deltoid)の働きと筋トレ方法

三角筋は上腕最上部に位置する筋肉で、前部・中部・後部に分けられ、それぞれ「腕を前に上げる」「腕を横に上げる」「腕を後ろに上げる」働きがあります。その部位別の鍛え方として、フロントレイズ(前部)・サイドレイズ(中部)・リアレイズ(後部)がありますが、三角筋全体に効果のある筋トレ種目としてはショルダープレスが代表的です。

三角筋の肩甲棘部は肩甲棘から、肩峰部は肩峰から、鎖骨部は鎖骨の外側部の1/3からそれぞれ起始し肩関節を覆う様に外下方へと走り上腕骨三角筋粗面に停止する。運動は肩関節を支点にして肩甲棘部が上腕を伸展・内転・外旋させ、肩峰部が上腕を外転させ、鎖骨部が上腕を屈曲・内転・内旋させる。「投げる」ことに関係の深い筋肉であり、投擲系のスポーツでは特に重要視される。ボディビルなどでもこの筋肉の発達が不十分だと肩幅が狭くなり、頭が相対的に大きくなって格好悪くなるのでトレーニングを必要とする。腕立て伏せやベンチプレスなどを行なうことでも充分に鍛えられる筋肉だが、専門的な筋力トレーニングを必要とするのであればフロント・レイズ、サイド・レイズなどのレイズ系の種目、もしくはショルダー・プレスなどが有効。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/三角筋

ローテーターカフ(回旋筋腱板)の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:かいせんきんけんばん

英語名称:rotator cuff

部位詳細:肩甲下筋|棘下筋|棘上筋|小円筋

回旋筋腱板(Rotator cuff)の働きと筋トレ方法

三角筋のほかに重要な肩の筋肉が回旋筋腱板=ローテーターカフと呼ばれるインナーマッスルで、肩関節を回旋させる働きがあります。

棘上筋(musculus supraspinatus)

棘上筋は肩関節を外転させる作用があります。

棘下筋(musculus infraspinatus)

棘下筋は肩関節を外旋・外転・内転させる作用があります。

小円筋(musculus teres minor)

小円筋は肩関節を外旋・内転させる作用があります。

肩甲下筋(musculus subscapularis)

肩甲下筋は肩関節を内旋・水平屈曲させる作用があります。

回旋筋腱板(かいせんきんけんばん Rotator cuff)は肩甲骨の前面と後面からおこる4つの筋、すなわち肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の腱のことをいう。回旋腱板または、英語のカタカナ表記でローテーター・カフともいう。上腕骨頭をかかえ込んで肩関節を安定させるはたらきがある。そのため腕を使う運動には全て密接に関係しており、このローテーターカフをうまく連動させて使えるかどうかによって運動の効率が全く変わってしまう。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/回旋筋腱板

大円筋(musculus teres major)の作用

大円筋は肩関節を伸展・内転・内旋させる作用があります。回旋筋腱板・ローテーターカフと共働します。

なお、三角筋周辺には回旋筋腱板を含め以下のような筋肉があり、共働して働いています。

上肢帯筋(musculi cinguli membri superioris)

三角筋(musculus deltoideus)

大円筋(musculus teres major)

回旋筋腱板(Rotator cuff)

棘上筋(musculus supraspinatus)

棘下筋(musculus infraspinatus)

肩甲下筋(musculus subscapularis)

小円筋(musculus teres minor)

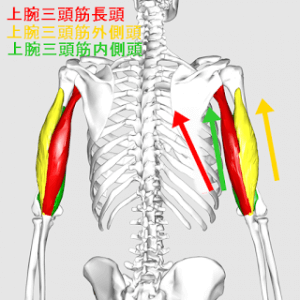

上腕三頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:じょうわんさんとうきん

英語名称:triceps

部位詳細:長頭|外側頭|内側頭

起始:肩甲骨関節下結節|上腕骨後面|上腕骨後面

停止:尺骨肘頭

上腕三頭筋(Triceps)の働きと筋トレ方法

上腕三頭筋は上腕後側に位置する筋肉で、長頭・外側頭・内側頭の三部位から構成されています。その働きは「肘関節を伸展させる」ことと「上腕を内転させる」ことです。

上腕三頭筋の主な筋トレ方法としては、フレンチプレス・トライセプスキックバック・プレスダウンなどがあります。また、手幅を狭めたベンチプレスや腕立て伏せでも鍛えることが可能です。

上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん、Triceps brachii)は人間の上肢の筋肉。腕を伸ばした時によく浮き出る筋肉である。作用としては肘の伸展を行う。長頭は上腕を伸展および内転する。伸展時には肘筋と共に協調して働くが、純粋に肘の伸展をする主動作筋は肘筋である。前腕伸展位の拮抗筋は上腕二頭筋となる。前腕の回内は円回内筋、方形回内筋などと協調して働く。ボディビルなどで、上腕部のトレーニングを行う際には、つい上腕二頭筋(いわゆる力こぶ)ばかりに集中しやすいが、筋肉全体の太さだけで言えば上腕三頭筋の方が太いため、こちらを鍛える方が、より太い腕にする近道であるといえる。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/上腕三頭筋

他の上腕伸筋

肘筋(musculus anconeus)

肘筋は肘関節の伸展を行う作用があります。

なお、上腕伸筋群には以下の筋肉があります。

上腕伸筋群

上腕三頭筋(musculus triceps brachii)

肘筋(musculus anconeus)

前腕伸筋群(Forearm extensor)の働きと筋トレ方法

前腕伸筋群は前腕部外側に位置する筋肉群で、「手首を伸展させる」働きがあります。代表的な鍛え方として、リバースリストカールがあります。

前腕筋(ぜんわんきん)は前腕の筋肉の総称。構成する筋肉|円回内筋・橈側手根屈筋・長掌筋・尺側手根屈筋・浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋・方形回内筋・腕橈骨筋・長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・回外筋・尺側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・示指伸筋・長母指伸筋・短母指伸筋・長母指外転筋引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/前腕筋

なお、前腕伸筋群には以下のような筋肉があります。

前腕伸筋群

腕橈骨筋(musculus brachioradialis)

長橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis longus)

短橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis brevis)

回外筋(musculus supinator)

尺側手根伸筋(musculus extensor carpi ulnaris)

総指伸筋(musculus extensor digitorum)

小指伸筋(musculus extensor digiti minimi)

示指伸筋(musculus extensor indicis)

長母指伸筋(musculus extensor pollicis longus)

短母指伸筋(musculus extensor pollicis brevis)

長母指外転筋(musculus abductor pollicis longus)

上半身の引く筋肉グループの作用と鍛え方

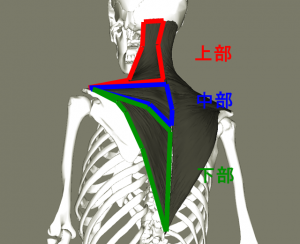

僧帽筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:そうぼうきん

英語名称:trapezius muscle

部位詳細:上部|中部|下部

起始:後頭骨上項線・外後頭隆起・頚椎棘突起|第7頚椎・第1~3胸椎棘突起|第4~12胸椎棘突起

停止:肩甲棘・肩峰

僧帽筋(Trapezius muscle)の働きと筋トレ方法

僧帽筋は首から肩そして背中の中央にかけて位置しており、「腕を上方に引き上げる」働きがあります。主なトレーニング方法としてデッドリフトやシュラッグがあります。

僧帽筋(そうぼうきん、英語: trapezius)は、人間の背中の一番表層にある筋肉である。僧帽筋の起始は外後頭隆起から正中を下に下りるように、項靱帯、上項線、第七~第十二胸椎まで続き、停止は鎖骨の外側1/3、肩峰、肩甲骨の肩甲棘である。筋線維は首からの物は下に走り、その後腕の方に向かって横に走る。背中からの物は逆に上に走り同じように腕の方に向かう。筋繊維が異なった方向に走行しているので、多くの動作が可能になっている。上方の筋線維は肩甲骨を持ち上げ、中間付近の筋線維は内側に引っ張り、下方の筋線維は下に下げ、上方と下方の筋線維が両方収縮するときは回転させる。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/僧帽筋

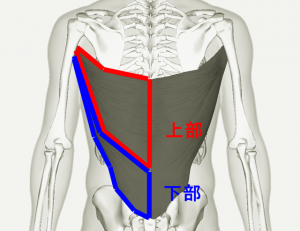

広背筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:こうはいきん

英語名称:latissimus dorsi muscle

部位詳細:上部|下部

起始:下位第6胸椎~第5腰椎の棘突起・肩甲骨下角第9~12肋骨|正中仙骨稜・腸骨稜後方

停止:上腕骨小結節稜

広背筋(Latissimus dorsi)の働きと筋トレ方法

広背筋は背中全体を覆うように分布している上半身で最大の筋肉で、「腕を上から引く」「腕を前から引く」といった働きがあります。主なトレーニング方法として懸垂(チンニング)・ローイング・ラットプルダウンなどがあります。

広背筋(こうはいきん)は、背部の筋肉の棘腕筋のうち、下方に三角形をなす筋肉である。第5胸椎(Th5)~第5腰椎(L5)の棘突起、仙骨、腸骨稜、第9~12肋骨を起始とし、下部から上外側方、上部から水平に外側方に向かって走り、上腕骨の上部小結節稜に付着する。チンニング(懸垂)がもっともよく知られており効果も高いが、たいていの人間には負荷が高すぎる。その場合には、ラットプルダウン、ベント・オーバー・ローイング、ロープーリーなどの各種目が存在する。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/広背筋

菱形筋(musculus rhomboidei)

菱形筋は脊椎から肩甲骨にかけて位置する筋肉で、肩甲骨を引く作用があります。二層から構成されており、小菱形筋(musculus rhomboidei minor)と大菱形筋(musculus rhomboidei major)に分けられます。

菱形筋(りょうけいきん)は、脊椎から起こり、左右の肩甲骨に停止する、一対の筋である。僧帽筋の深部にあり、第6頚椎(C6)から第4胸椎(Th4)にかけての棘突起から起こり、外下方に斜走し肩甲骨の内側縁に付く。肩甲骨を後ろに引く作用がある。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/菱形筋

肩甲挙筋(musculus levator scapulae)

肩甲挙筋は頚椎から肩甲骨にかけて位置する筋肉で、肩甲骨を上方へ引く作用があります。

なお、僧帽筋と広背筋周辺には以下のような筋肉があり、主たる筋肉と共働して働いています。

棘腕筋(musculi spinohumerales)

僧帽筋(musculus trapezius)

広背筋(musculus latissimus dorsi)

菱形筋(musculus rhomboidei)

肩甲挙筋(musculus levator scapulae)

棘肋筋(musculi spinocostales)

鋸筋(musculi serrati)

上腕二頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:じょうわんにとうきん

英語名称:biceps

部位詳細:長頭|短頭

起始:肩甲骨関節上結節|肩甲骨烏口突起先端

停止:橈骨粗面

上腕二頭筋(Biceps)の働きと筋トレ方法

上腕二頭筋は上腕の前面に位置する筋肉で、長頭と短頭から構成されています。その働きは「肘を屈曲させる」ことと「前腕を回外させる」ことで、カール系の種目で鍛えることができます。

上腕二頭筋(じょうわんにとうきん、biceps brachii )は人間の上肢の筋肉。肘関節を屈曲した際によく浮き出る筋で通称力こぶと呼ばれている。作用としては前腕の屈曲と回外(肘を90°で固定し手のひらを上に向ける動作)を行う。屈曲時には上腕筋、烏口腕筋などと共に協調して働くが、純粋に前腕の屈曲をする主動作筋は上腕筋である。前腕屈曲位の拮抗筋は上腕三頭筋となる。前腕の回外は回外筋、腕橈骨筋などと協調して働く。大部分のドアのノブや螺子が右回りに作られているのは前腕の回外時に出る力が上腕二頭筋によって回内時よりも力が出やすいためである。上腕二頭筋全体を効率よく鍛える種目はダンベルカールやバーベルカール、短頭を鍛えるにはコンセントレーションカールやプリーチャーベンチカール、長頭ならインクラインカールやインクラインハンマーカールなどが有効である。他にも、ナローチンニング(懸垂)なども有効である。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/上腕二頭筋

他の上腕屈筋

上腕筋(musculus brachialis)

上腕筋は肘関節屈曲の作用があります。半羽状筋と呼ばれる収縮率の高い筋繊維構造をしているため、腕力に大きく関わっています。

上腕筋(じょうわんきん)は人間の上肢の筋肉。上腕骨内側外側前面の下半分から起こり、尺骨粗面に停止する。作用としては肘関節の屈曲を行う。屈曲時には烏口腕筋、上腕二頭筋などと共に協調して働く。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/上腕筋

烏口腕筋(musculus coracobrachialis)

烏口筋は上腕の屈曲と内転を行う作用があります。

なお、上腕屈筋群には以下のような筋肉があり、上腕二頭筋と共働して働いています。

上腕屈筋群

上腕二頭筋(musculus biceps brachii)

烏口腕筋(musculus coracobrachialis)

上腕筋(musculus brachialis)

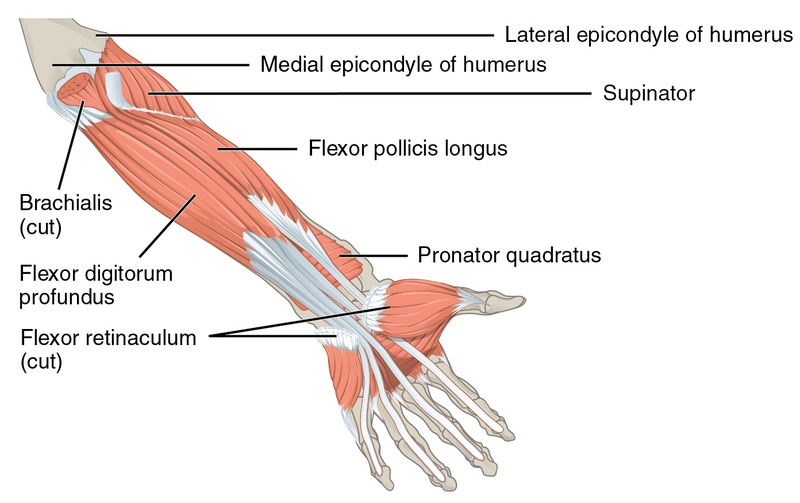

前腕屈筋(Forearm flexor)群の働きと筋トレ方法

前腕屈筋群は前腕部の内側に分布している筋肉群で、「手首を屈曲させる」働きをします。主な鍛え方として下のようなリストカールがあります。

前腕筋(ぜんわんきん)は前腕の筋肉の総称。構成する筋肉|円回内筋・橈側手根屈筋・長掌筋・尺側手根屈筋・浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋・方形回内筋・腕橈骨筋・長橈側手根伸筋・短橈側手根伸筋・回外筋・尺側手根伸筋・総指伸筋・小指伸筋・示指伸筋・長母指伸筋・短母指伸筋・長母指外転筋引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/前腕筋

なお、前腕屈筋群には以下のような筋肉があります。

前腕屈筋群

円回内筋(musculus pronator teres)

橈側手根屈筋(musculus flexor carpi radialis)

長掌筋(musculus palmaris longus)

尺側手根屈筋(musculus flexor carpi ulnaris)

浅指屈筋(musculus flexor digitorum superficialis)

深指屈筋(musculus flexor digitorum profundus)

長母指屈筋(musculus flexor pollicis longus)

方形回内筋(musculus pronator quadratus)

体幹の筋肉グループの作用と鍛え方

腹筋群の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:ふっきんぐん

英語名称:abdominal muscles

部位詳細:腹直筋|外腹斜筋|内腹斜筋|腹横筋

起始:恥骨稜・恥骨結合・恥骨結節|第5~12肋骨外面|胸腰筋膜深葉・上前腸骨棘・鼡径靭帯・腸骨稜|第7~12肋軟骨内面・鼡頚靭帯・上前腸骨棘

停止:剣状突起・第5~7肋軟骨外面|鼡径靭帯・腹直筋鞘前葉・腸骨稜外唇|第10~12肋骨下縁・腹直筋鞘・精巣挙筋|剣状突起・白線・恥骨

腹筋群(Abs)の働きと筋トレ方法

腹筋群は体幹前面に位置する筋肉群で、表層から腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋の順に四層構造をしています。その働きは「体幹を前に屈曲させる」「体幹を横に屈曲させる」「体幹を捻る」ことです。代表的なトレーニング種目としてクランチ・レッグレイズ・サイドベンドなどがありますが、腹筋全体を一度に鍛えることのできる筋トレ種目がクランチツイストです。

腹筋とは、4つの部位で構成されており、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋で成り立っている。腹直筋(ふくちょくきん、Rectus abdominis)は、腹部の筋肉のうち前腹壁の中を走る前腹筋の一つ。体幹部の屈曲や回旋、側屈に関与し、呼吸にも寄与している。外腹斜筋(がいふくしゃきん)は、腹部の筋肉のうち腹壁外側部を走る側腹筋の一つ。肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる作用がある。内腹斜筋(ないふくしゃきん)は、腹部の筋肉のうち腹壁外側部を走る側腹筋の一つ。外腹斜筋と同様に、肋骨とともに胸郭を引き下げ、脊柱を曲げると同時に、骨盤を引き上げる作用がある。腹横筋(ふくおうきん)は、腹部の筋肉のうち腹壁外側部を走る側腹筋の一つ。内腹斜筋の深層に存在し、下位肋骨、鼠径靱帯、腸骨稜、胸腰筋膜を起始とし、水平に外側に向かって走り、腱膜に移行して腹直筋鞘に付着する。いわゆるインナーマッスルの1つ。下位肋骨を下方に引き、腹圧を高める作用がある。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/腹筋

なお、腹筋周辺には以下のような筋肉があり、主たる筋肉と共働して働いています。

腹筋

腹直筋(musculus rectus abdominis)

錐体筋(musculus pyramidalis)

側腹筋

外腹斜筋(musculus obliquus externus abdominis)

内腹斜筋(musculus obliquus internus abdominis)

腹横筋(musculus transversus abdominis)

後腹筋

腰方形筋(musculus quadratus lumborum)

会陰筋

前仙尾筋(musculus sacrococcygeus ventralis)

後仙尾筋(musculus sacrococcygeus dorsalis)

尾骨筋(musculus coccygeus)

腸骨尾骨筋(musculus iliococcygeus)

恥骨尾骨筋(musculus pubococcygeus)

恥骨直腸筋(musculus puborectalis)

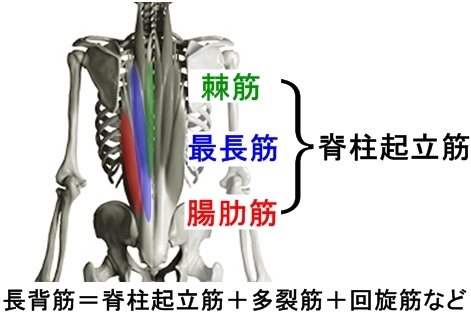

脊柱起立筋の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:せきちゅうきりつきん

英語名称:erector spinae muscle

部位詳細:腸肋筋|最長筋|棘筋

長背筋群=脊柱起立筋+多裂筋+回旋筋など

長背筋(Long spine)の働きと筋トレ方法

長背筋は最長筋・多裂筋・脊柱起立筋など多数のインナーマッスルから構成されている筋肉群で「体幹を伸展させる」「背骨を真っ直ぐに維持する」働きがあります。バックエクステンション系の自重トレーニングやグッドモーニング系のフリーウエイトトレーニングで鍛えることが可能です。

長背筋(ちょうはいきん)は、棘背筋のうち、長筋である筋肉の総称。長背筋に属する筋|板状筋(musculus splenius)「頭板状筋(musculus splenius capitis)・頸板状筋(musculus splenius cervicis)」|脊柱起立筋(musculus erector spinae)「腸肋筋(musculus ilicostalis)・最長筋(musculus longissimus)・棘筋(musculus spinalis)」|半棘筋(musculus semispinalis)|多裂筋(musculus multifidus)|回旋筋(musculi rotatores)引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/長背筋

なお、長背筋周辺には以下のような筋肉があり、主たる筋肉と共働して働いています。

長背筋(musculi dorsi longi)

板状筋(musculus spenius)

脊柱起立筋(musculus erector spinae)

腸肋筋(musculus ilicostalis)

最長筋(musculus longissimus)

棘筋(musculus spinalis)

横突棘筋(musculi transversospinales)

半棘筋(musculus semispinalis)

多裂筋(musculi multifidus)

回旋筋(musculi rotatores)

短背筋(musculi dorsi breves)

棘間筋(musculi interspinales)

横突間筋(musculi intertransversarii)

後頭下筋(musculi suboccipitales)

脚を伸ばす筋肉グループの作用と鍛え方

大腿四頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:だいたいしとうきん

英語名称:quadriceps

部位詳細:大腿直筋|外側広筋|内側広筋|中間広筋

起始:腸骨下前腸骨棘・寛骨臼上縁|大腿骨大転子外側面・転子間線・殿筋粗面|大腿骨粗線内側唇|大腿骨前外側面

停止:膝蓋骨上縁・脛骨粗面|膝蓋骨上外側縁・頸骨粗面|膝蓋骨上内側縁・脛骨結節|膝蓋骨・頸骨粗面

大腿四頭筋(Quadriceps)の働きと筋トレ方法

大腿四頭筋は太ももの前面に位置しており、大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋の部位から構成されています。その働きは「膝を伸展させる」ことで、スクワット系トレーニングやレッグエクステンション系トレーニングで鍛えることができます。

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)は、下肢の筋肉のうち、大腿骨に繋がる筋肉である大腿筋のうち、大腿骨を挟み四方に存在する筋肉の総称である。全身の筋肉の中で、最も強くて大きい筋肉である。作用は膝関節の伸展である。大腿四頭筋には大腿直筋、外側広筋、内側広筋、中間広筋が含まれる。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/大腿四頭筋

腸腰筋群の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:ちょうようきんぐん

英語名称:iliopsoas

部位詳細:腸骨筋|大腰筋|小腰筋

腸腰筋(Iliopsoas)群の働きと筋トレ方法

腸腰筋群は股関節に位置しており体幹と大腿部をつなぐインナーマッスルで、大腰筋・小腰筋・腸骨筋から構成されています。「大腿部を前に持ち上げる」という働きがあり、レッグレイズなどの筋トレ種目で鍛えることが可能です。

腸腰筋(ちょうようきん)は腰椎と大腿骨を結ぶ筋肉群の総称。腸骨筋と大腰筋が関連している。内臓と脊椎の間にあり、深部腹筋群とも総称され見えない筋肉の一つ。主に股関節を屈曲させる働きをするが、腰椎のS字型を維持する働きを併せ持つ。腹腔の後ろにあり、脊柱を前屈させる筋でもあるため「深腹筋」と呼ばれることもあり(とくにスポーツ選手やトレーナの間でよく用いられる)運動に非常に重要な働きをしている。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/腸腰筋

内転筋群の英語名称・構造・部位詳細

読みかた:ないてんきんぐん

英語名称:adductors muscles

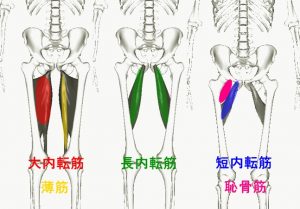

部位詳細:大内転筋|長内転筋|短内転筋|薄筋|恥骨筋

内転筋(Adductor)群の働きと筋トレ方法

内転筋群は太もも内側に位置しており、大内転筋・薄筋・恥骨筋・長内転筋・短内転筋から構成されており、文字通り「大腿部を内転させる」働きがあります。アダクションと呼ばれる脚を閉じる(内転させる)トレーニングで鍛えることができます。

大内転筋(だいないてんきん、adductor magnus muscle)は人間の恥骨の筋肉で股関節の内転、屈曲を行う。小内転筋(しょうないてんきん、adductor minimus muscle)は人間の恥骨の筋肉で股関節の内転、屈曲、外旋を行う。短内転筋(たんないてんきん、adductor brevis muscle)は人間の恥骨の筋肉で股関節の内転、屈曲、外旋を行う。長内転筋(ちょうないてんきん、adductor longus muscle)は人間の恥骨の筋肉で股関節の内転、屈曲、外旋を行う。引用:Wikipedia

なお、大腿伸筋群の周辺には以下のような筋肉があります。

大腿内転筋群

恥骨筋(musculus pectineus)

薄筋(musculus gracilis)

長内転筋(musculus adductor longus)

短内転筋(musculus adductor brevis)

大内転筋(musculus adductor magnus)

小内転筋(musculus adductor minimus)

外閉鎖筋(musculus obturatorius externus)

大腿伸筋群

縫工筋(musculus sartorius)

大腿四頭筋(musculus quadriceps femoris)

膝関節筋(musculus articularis genus)

内寛骨筋

腸腰筋(musculus iliopsoas)

腸骨筋(musculus iliacus)

大腰筋(musculus psoas major)

小腰筋(musculus psoas minor)

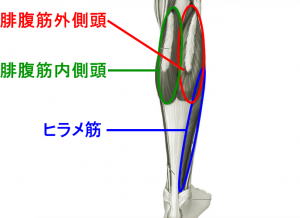

下腿三頭筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:かたいさんとうきん

英語名称:triceps muscle of calf

部位詳細:腓腹筋外側頭|腓腹筋内側頭|ヒラメ筋

起始:大腿骨外側上顆|大腿骨内側上顆|腓骨頭・脛骨後面

停止:踵骨隆起|踵骨隆起|踵骨隆起

下腿三頭筋(Triceps surae)の働きと筋トレ方法

下腿三頭筋はふくらはぎ後面に位置する筋肉で、腓腹筋・ヒラメ筋から構成されており、「足首を伸展させる」働きがあります。カーフレイズ系のトレーニング種目で鍛えることが可能です。

下腿三頭筋(かたいさんとうきん)は下腿の筋肉の総称。主に足首を屈曲・伸展させる動作をつかさどる。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/下腿三頭筋

なお、下腿三頭筋周辺には以下のような筋肉があります。

下腿屈筋群

足底筋(musculus plantaris)

膝窩筋(musculus popliteus)

下腿三頭筋(musculus triceps surae)

腓腹筋(musculus gastrocnemius)

ヒラメ筋(musculus soleus)

長趾屈筋(musculus flexor digitorum longus)

後脛骨筋(musculus tibialis posterior)

長母趾屈筋(musculus flexor hallucis longus)

脚を曲げる筋肉グループの作用と鍛え方

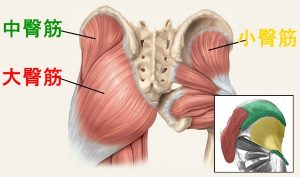

臀筋群の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:でんきんぐん

英語名称:gluteus muscles

部位詳細:大臀筋|中臀筋|小臀筋

起始:腸骨稜・腸骨翼|腸骨翼殿筋面・腸骨稜|腸骨翼

停止:大腿筋膜外側部・大腿骨粗面|大腿骨大転子尖端|大腿骨大転子前面

臀筋群(Gluteus)の働きと筋トレ方法

臀筋群は臀部に位置する筋肉群で、表面から大臀筋・中臀筋・小臀筋の順に三層構造をしています。大腿屈筋群と共働して「股関節を伸展させる」働きがあります。その筋トレ方法は大腿屈筋群のトレーニングと同時に行うことが一般的です。

臀筋(でんきん)とは、臀部に存在する筋肉の総称である。構成する筋肉|大臀筋・中臀筋・小臀筋・大腿筋膜張筋 引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/臀筋

なお、臀筋群周辺には以下のような筋肉があります。

外寛骨筋

臀筋(musculi gluteus)

大臀筋(musculus gluteus maximus)

中臀筋(musculus gluteus medius)

小臀筋(musculus gluteus minimus)

大腿筋膜張筋(musculus tensor fasciae latae)

大腿方形筋(musculus quadratus femoris)

内閉鎖筋(musculus obturatorius internus)

梨状筋(musculus piriformis)

双子筋(musculus gemellus)

ハムストリングスの英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:はむすとりんぐす

英語名称:hamstrings

部位詳細:大腿二頭筋長頭|大腿二頭筋短頭|半膜様筋|半腱様筋

起始:坐骨結節|大腿骨粗線外側唇・外側筋間中隔|坐骨結節|坐骨結節内側面

停止:腓骨頭|腓骨頭|脛骨内側顆・斜膝窩靭帯|脛骨粗面内側

大腿屈筋群(Hamstrings)の働きと筋トレ方法

大腿屈筋群はハムストリングスと呼ばれ、大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋から構成されており、「膝を屈曲させる」働きがあります。代表的な筋トレ方法としてレッグカールがあります。

ハムストリング(hamstring)とは、人間の下肢後面を作る筋肉の総称。ハムストリングスとも呼ばれる。大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋の3つの大腿後面にある筋(この他に大内転筋を含むこともある)を合わせてハムストリングという。この言葉はスポーツに関して特によく使われ、下肢の動き作りや運動能力に大きく影響する部分であるとされている。しかしトレーニングが難しく、反面肉離れなどの故障を起こしやすく、一度故障すると癖になってしまう場所としても知られる。引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/ハムストリング

なお、大腿屈筋と下腿前面には以下のような筋肉があります。

大腿屈筋群

大腿二頭筋(musculus biceps femoris)

半腱様筋(musculus semitendinosus)

半膜様筋(musculus semimembranosus)

下腿伸筋群

前脛骨筋(musculus tibialis anterior)

長趾伸筋(musculus extensor digitorum longus)

第三腓骨筋(musculus peroneus tertius)

長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)

腓骨筋(musculus peroneus)

筋肉部位別のストレッチ法

筋トレの効率を良くし、効果を高めるためにはトレーニングの前・中・後それぞれにストレッチを行うと効果的です。筋トレ前・中・後のストレッチは効果や行う意味が違いますが、それは以下の通りです。

筋トレ前:筋肉を温めるアップの効果があり、あわせて神経系を運動をするモードに切り替える意味があります。

筋トレ中:筋肉が冷めるのを防ぎ、血行を上げ疲労物質が蓄積するのを予防しパフォーマンス維持の意味があります。

筋トレ後:筋肉を冷まし、緊張した筋肉の収縮感を取り除くことで神経系を休息モードに切り替える意味があります。

ストレッチの基本的なやり方として、ストレッチをする対象筋肉の作用と収縮方向を理解し、その筋肉の逆方向に伸ばしてストレッチを行います。

また、反動を使ったようなやり方は怪我のリスクがあるため、ゆっくりと静かに少しずつストレッチをしていくことが非常に重要です。

各筋肉部位別のストレッチ方法は下記の記事で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

顔・首・手足の骨格筋

顔の筋肉の名称

Illustrations of the anatomy of the human head in profile in the style of a plastinate or an anatomical teaching model.[/caption]

顔の筋肉には以下のものがあり、表情を作ったり、目・鼻・口などを複雑に動かしています。

浅頭筋(musculi capitis superficiales)

頭蓋表筋(musculi epicranius)

前頭筋(venter frontalis)

後頭筋(venter occipitalis)

側頭頭頂筋(musculus temporoparientalis)

鼻根筋(musculus procerus)

耳介筋(musculi auriculae)

外耳介筋(musculi auriculae externae)

内耳介筋(musculi auriculae internae)

眼瞼筋(musculi palpebrae)

眼輪筋(musculus orbicularis oculi)

眉毛下制筋(musculus depressor supercilii)

皺眉筋(musculus corrugator supercilii)

鼻筋(musculus nasalis)

鼻孔圧迫筋(Pars transversa musculi nasalis)

鼻孔開大筋(Pars alaris musculi nasalis)

鼻中隔下制筋(musculus depressor septi)

口筋(musculi oris)

大頬骨筋(musculus zygomaticus major)

小頬骨筋(musculus zygomaticus minor)

笑筋(musculus risorius)

上唇挙筋(musculus levator labii superioris)

上唇鼻翼挙筋(musculus levator labii superioris alaeque nasi)

輪筋(musculus orbicularis oris)

角挙筋(musculus levator anguli oris)

角下制筋(musculus depressor anguli oris)

下唇下制筋(musculus depressor labii inferioris)

頬筋(musculus buccinator)

オトガイ筋(musculus mentalis)

咀嚼筋(musculi masticatorii)

咬筋(musculus masseter)

側頭筋(musculus temporalis)

内側翼突筋(musculus pterygoideus medialis)

外側翼突筋(musculus pterygoideus lateralis)

首の筋肉の名称

Illustrations of the anatomy of the human head in half profile with zoom on the neck. Representation in the style of a plastinate or an anatomical teaching model.[/caption]

首の筋肉には以下のものがあり、脛椎の屈曲・伸展・回旋を行っています。

浅頸筋(musculi colli superficiales)

広頸筋(platysma)

胸鎖乳突筋(musculus sternocleidomastoideus)

深頸筋(musculi colli profundi)

斜角筋(musculus scalenus)

椎前筋(musculi prevertebrales)

前頭直筋(musculus rectus capitis anterior)

頭長筋(musculus longus capitis)

頸長筋(musculus longus colli)

外側頭直筋(musculus rectus capitis lateralis)

手の筋肉の名称

Illustration of the muscles and tendons of hand and arm[/caption]

手の筋肉には以下のようなものがあり、拳を開閉したり指の複雑な動きを行っています。

小指球筋

短掌筋(musculus palmaris brevis)

小指外転筋(musculus abductor digiti minimi)

短小指屈筋(musculus flexor digiti minimi brevis)

小指対立筋(musculus opponens digiti minimi)

中手筋

虫様筋(musculi lumbricales)

背側骨間筋(musculi interossei dorsales)

掌側骨間筋(musculi interossei palmares)

母指球筋

母指内転筋(musculus adductor pollicis)

短母指外転筋(musculus abductor pollicis brevis)

短母指屈筋(musculus flexor pollicis brevis)

母指対立筋(musculus opponens pollicis)

足の筋肉の名称

Foot with muscles, tendons and bones (talus, calcaneus, navicular, cuneiform, medial cuneiform, intermedium et lateral, cuboid)[/caption]

足の筋肉には以下のようなものがあり、足先の複雑な動きを行っています。

足背筋

短趾伸筋(musculus extensor digitorum brevis)

短母趾伸筋(musculus extensor hallucis brevis)

足底筋群

短趾屈筋(musculus flexor digitorum brevis)

足底方形筋(musculus quadratus plantae)

虫様筋(musculi lumbricales)

背側骨間筋(musculi interossei dorsales)

底側骨間筋(musculi interossei plantares)

母趾球筋

母趾外転筋(musculus abductor hallucis)

短母趾屈筋(musculus flexor hallucis brevis)

母趾内転筋(musculus adductor hallucis)

小趾球筋

小趾外転筋(musculus abductor digiti minimi)

短小趾屈筋(musculus flexor digiti minimi brevis)

小趾対立筋(musculus opponens digiti minimi pedis)

筋肉の種類と分類

筋肉にはこれまで解説・紹介してきた骨格筋以外にも心筋・血管筋や内臓筋も含まれます。筋肉には、その構造上、横紋筋・平滑筋・心筋の三種類があり、その分類は以下の通りです。

骨格筋

横紋筋…全て随意筋

内臓筋

横紋筋…舌や咽頭などの随意筋

横紋筋…横隔膜や食道など不随意筋

平滑筋…消化管や血管など不随意筋

心筋……心臓を構成する不随意筋

▼関連記事

骨格筋の筋繊維の種類と特徴

骨格筋を形成する筋繊維には、短瞬発筋・長瞬発筋・持久筋の三種類あります。それぞれのエネルギー源や運動特性・特徴は以下の通りです。

速筋Ⅱb(短瞬発筋・FG筋・白筋)

速筋aや短瞬発筋と呼ばれる白色をした筋繊維は、一瞬~10秒以内程度の短く瞬間的な筋収縮の主体となっています。

この筋繊維は非常に収縮スピードが速く(Fast)、また筋細胞内に貯留されているグリコーゲン(Glycogen)をエネルギー源として収縮するため、別名FG筋とも呼ばれます。

筋力トレーニングにおいては、10回以下の反復回数で限界がくるような高負荷・低回数でトレーニングします。また、最も繊維が肥大しやすいため筋肥大目的の筋トレのメインターゲットとなる筋繊維です。

速筋Ⅱa(長瞬発筋・FO筋・ピンク筋)

速筋bや長瞬発筋と呼ばれるピンク色をしたこの筋繊維は、10秒~1分ほどのやや長めの瞬発的な筋収縮の主体となります。

収縮速度が比較的速く(Fast)、呼吸により取り込んだ酸素(Oxygen)をエネルギー源とするので、FO筋とも呼ばれています。

筋トレにおいては15回前後の反復回数で限界がくるような中負荷・中回数でトレーニングし、多くのスポーツ競技で重要な筋繊維で、短瞬発筋ほどではありませんが筋肥大も起こします。

遅筋Ⅰ(持久筋・SO筋・赤筋)

持久的な運動における持続的な筋収縮の主体となるのが遅筋や持久筋と呼ばれる筋繊維です。

収縮する速度が遅く(Slow)、呼吸で取り込んだ酸素(Oxygen)をエネルギーにして収縮するため、SO筋とも呼ばれています。

筋トレにおいては、20回以上の反復回数で限界がくるような低負荷・高回数でトレーニングします。筋肥大を起こさないため、身体作り筋トレのメインターゲットとなります。

部位分割メニュー例

週2・3・4回の部位分割筋トレメニュー

主な筋トレ種目一覧

図解付き主要種目の一覧ページ

下記にリンクしています主要種目の個別解説記事は、動画だけでなく一目で理解しやすい図解付きでフォームについて説明しています。

自重トレーニング

腕立て伏せ(大胸筋)パイクプッシュアップ(三角筋)

ベンチディップス(上腕三頭筋)

懸垂(背筋群)

バックエクステンション(背筋群)

逆手懸垂(上腕二頭筋)

自重スクワット(下半身)

チューブトレーニング

チューブチェストプレス(大胸筋)チューブチェストフライ(大胸筋)

チューブショルダープレス(三角筋)

チューブキックバック(上腕三頭筋)

チューブローイング(背筋群)

チューブカール(上腕二頭筋)

チューブレッグプレス(下半身)

ダンベルトレーニング

ダンベルプレス(大胸筋)ダンベルフライ(大胸筋)

ダンベルショルダープレス(三角筋)

ダンベルサイドレイズ(三角筋)

ダンベルキックバック(上腕三頭筋)

ダンベルローイング(背筋群)

ダンベルカール(上腕二頭筋)

ダンベルスクワット(下半身)

マシントレーニング

マシンチェストプレス(大胸筋)ケーブルフライ(大胸筋)

スミスマシンベンチプレス(大胸筋)

マシンショルダープレス(三角筋)

ケーブルプレスダウン(上腕三頭筋)

ラットプルダウン(背筋群)

ケーブルローイング(背筋群)

スミスマシンデッドリフト(背筋群)

ケーブルカール(上腕二頭筋)

マシンレッグプレス(下半身)

スミスマシンスクワット(下半身)

バーベルトレーニング

バーベルベンチプレス(大胸筋)バーベルショルダープレス(三角筋)

ナローベンチプレス(上腕三頭筋)

バーベルデッドリフト(背筋群)

バーベルベントオーバーロウ(背筋群)

バーベルグッドモーニング(背筋群)

バーベルカール(上腕二頭筋)

バーベルスクワット(下半身)