女性にモテるかどうかは別として、身体を鍛える男性が憧れ目指すのは「ゴリマッチョ」であることが多いのが実際のところです。

そこで、筋肉を筋肥大・バルクアップさせてゴリマッチョになるのに最適な筋トレメニューを厳選して解説するとともに、効率的に筋肉を大きくする具体的な週3回の部位分割トレーニングプログラムを例示します。

※本記事の記載内容は、当ジムでの指導実績に基づいています。

ゴリマッチョになるために鍛える筋肉の種類

ターゲットにする筋繊維に最適な反復回数

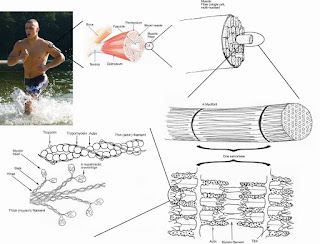

筋トレ対象となる筋肉=骨格筋は、筋繊維が束状になり構成されています。そして、その筋繊維は主に2種類(速筋と遅筋)に分類され、さらに速筋は2タイプ(TYPEⅡa・TYPEⅡb)に分類されます。これらの各筋繊維タイプにはそれぞれに特性があり、トレーニングに対する反応や適正な負荷回数設定も異なります。

①遅筋(筋繊維タイプⅠ)

60秒を超えるような持続的かつ持久的な運動において、中心となって収縮する筋繊維タイプです。レジスタンストレーニングをしてもあまり筋肥大は起こさず、筋スタミナや筋密度が向上する傾向にあります。筋力トレーニングでは20回以上の反復で限界がくるような負荷回数設定でトレーニングを実施します。

②速筋(筋繊維タイプⅡa)

30~60秒程度の短時間の持続的な瞬発運動において、中心となって収縮する筋繊維タイプです。レジスタンストレーニングによって筋肥大するとともに筋スタミナも向上する傾向にあります。筋力トレーニングでは12~15回程度の反復で限界がくるような負荷回数設定でトレーニングを実施します。

③速筋(筋繊維タイプⅡb)

30未満の極めて短時間かつ瞬発的な運動において、中心となって収縮する筋繊維タイプです。レジスタンストレーニングによって強く筋肥大する傾向にあります。筋力トレーニングでは6~12回程度 程度の反復で限界がくるような負荷回数設定でトレーニングを実施します。

骨格筋を構成している筋繊維には大きく分けて速筋と遅筋の2種類があります。速筋は白っぽいため白筋とも呼ばれます。収縮スピードが速く、瞬間的に大きな力を出すことができますが、長時間収縮を維持することができず張力が低下してしまいます。遅筋は赤みがかった色から赤筋とも呼ばれます。収縮のスピードは比較的遅く、大きな力を出すことはできませんが、疲れにくく長時間にわたって一定の張力を維持することができます。

▼厚生労働省公式ページ

参照記事:筋トレ目的別の適切な負荷回数設定

つまり、ゴリマッチョになるためには、強く筋肥大する筋繊維TYPE2b(速筋|FG筋)をターゲットにして鍛えることになり、10回前後の反復回数で限界がくるような高負荷設定でセットをこなしていきます。

ゴリマッチョになるために必要な三大要素

高負荷複合関節種目中心に筋トレをする

筋トレ種目には、複数の関節と筋肉を同時に動かす複合関節種目(コンパウンド種目)と、単一の筋肉だけを動かす単関節種目(アイソレーション種目)とがあります。

当然、複合関節種目のほうが高重量を扱え、筋肉に対する負荷も大きくなります。

ゴリマッチョになるためには、高重量の複合関節種目を中心に限界まで行い、仕上げ種目である単関節種目は「余力があれば行う」程度、または、全く行わなくても問題ありません。

高負荷複合関節種目の1セット1セットを限界まで行う、このことに集中するほうが、あれこれ細かな種目をやるよりも遥かに筋肉は大きくなります。

休養をしっかりとり十分に筋肉を超回復させる

バルクアップするための筋トレは、一般的な筋トレとは違い、非常に高い負荷が筋肉にかかります。十分に休養期間をとり、筋肉をしっかりと超回復させながらトレーニングを行っていくことが必須です。

また、高重量トレーニングで負担がかかるのは筋肉だけでなく、さらに回復の遅い関節や靭帯にも負担がかかります。ですので、通常の筋トレよりも「頑張って休養する」くらいの感覚で身体を休ませる必要があります。

このために最適なのが、全身の筋肉を3つに分割し、ローテーションで一週間をかけてトレーニングしていく部位分割法(スプリットトレーニング)ですが、詳しくは後述します。

タンパク質+カロリーを十分に摂取する

筋肉をゴリマッチョレベルに大きくするためには、その材料となるタンパク質の摂取(一日体重1kgあたり3gの純タンパク質)が必須です。

1gの純タンパク質は肉類換算でおよそ5gですので、体重70kgの場合、70×3×5≒1000g=1kgの肉類を毎日食べなくてはいけません。

また、タンパク質だけでは栄養素が不足しており、摂取したタンパク質を筋肉に合成するための「筋肉合成カロリー」がタンパク質の約2倍は必要です。

純タンパク質の1gカロリーは4kcalですので、肉類1kg相当の純タンパク質200gのカロリーは800kcalとなります。つまり、肉類に炭水化物などを追加して、合計2400kcalの食事が毎日の最低ラインになります。

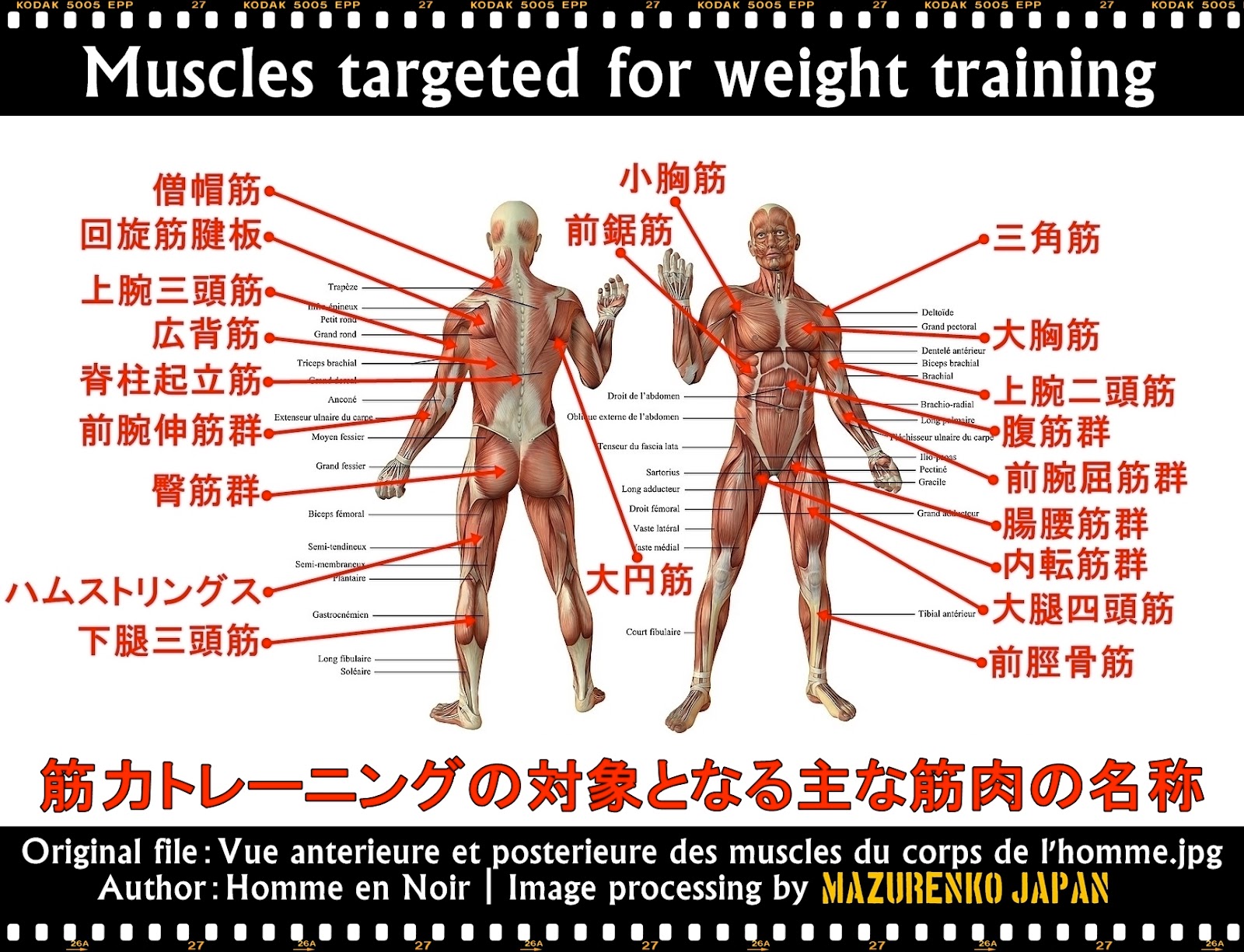

全身の主な筋肉を知る

筋肉の構造と作用に関しては下記の学術サイトを参照しています。

・https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/

トレーニングの基本として重要

筋肉を鍛えていく上で、重要なのが全身の主な筋肉のグループ分けとそれぞれの作用を知ることです。

全身の筋肉は、主に4つのグループに分けられ、それぞれの主な作用は以下の通りです。

上半身の押す筋肉グループ

大胸筋

胸の筋肉で腕を前に押し出す・前で閉じる作用がある

三角筋

肩の筋肉で腕を上・横・前・後ろに上げる作用がある

上腕三頭筋

腕の後ろの筋肉で肘を伸ばす作用がある

上半身の引く筋肉グループ

広背筋

背中の筋肉で腕を上や前から引き寄せる作用がある

僧帽筋

背中の筋肉で腕を下から引き寄せる作用がある

上腕二頭筋

腕の前の筋肉で肘を曲げる作用がある

体幹の筋肉グループ

腹筋群

体幹前側の筋肉で胴体を曲げる・捻る作用がある

脊柱起立筋群

体幹後ろ側の筋肉で胴体を伸ばす作用がある

下半身の筋肉グループ

大腿四頭筋

太腿前側の筋肉で膝を伸ばす作用がある

ハムストリングス

太腿後ろ側の筋肉で膝を伸ばす作用がある

臀筋群

お尻の筋肉で股関節を伸ばす作用がある

以上は、あくまでも筋トレをしていく上で、最低限知っておくべき筋肉で、このほかの数多くの筋肉があります。

▼さらに詳しい筋肉の構造と作用

超回復理論に基づいた筋トレの頻度

超回復とは?

筋力トレーニングを実施すると、レジスタンス運動によって筋繊維は微細な裂傷を受け、その回復には数日を要します。そして、数日の回復期間の後、筋繊維はトレーニング前よりも強く太くなって回復します。これを「超回復」と言い、超回復を計画的に繰り返すことで筋力を向上させていくのが筋トレの基本的な考え方です。

一部ネット情報には「超回復に科学的根拠はない」という記載も散見されますが、実際には厚生労働省も認めている理論ですので、筋力トレーニングは超回復理論にのっとった実施が望ましいでしょう。

”筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。(厚生労働省|e-ヘルスネット)”

▼厚生労働省公式ページ

筋肉部位ごとの超回復期間

筋トレによってダメージを受けた筋繊維の超回復期間は、その部位によって長さが異なります。また、年齢・性別によっても回復速度は異なりますが、おおよその目安(20~30代男性基準)は以下の通りです。

・大胸筋:48時間

・三角筋:48時間

・上腕三頭筋:48時間

・僧帽筋:48時間

・広背筋:72時間

・上腕二頭筋:48時間

・腹筋群:24時間

・脊柱起立筋:72時間

・大臀筋:48時間

・大腿四頭筋:72時間

・ハムストリングス:72時間

・前腕筋群:24時間

・下腿三頭筋:24時間

参照記事:筋肉痛と部位ごとの超回復期間

ゴリマッチョ筋トレに最適な部位分割

上半身の押す筋肉・上半身の引く筋肉・下半身の筋肉

バルクアップ筋トレに最適な部位分割方法は、全身の筋肉を「上半身の押す筋肉」「上半身の引く筋肉」「下半身の筋肉」の3つに分け、それぞれ週1回ずつ、週に3回のスプリットでトレーニングしていく方法です。

各グループの筋肉部位は以下の通りになります。

上半身の押す筋肉

大胸筋・三角筋・上腕三頭筋

上半身の引く筋肉

広背筋・僧帽筋・上腕二頭筋

下半身の筋肉

大腿四頭筋・ハムストリングス

そして、上半身のトレーングが連続しないように、以下のように一週間のプログラムを組みます。

①週1回目のトレーニング

上半身の押す筋肉:大胸筋・三角筋・上腕三頭筋

②週2回目のトレーニング

下半身の筋肉:大腿四頭筋・ハムストリングス

③週3回目のトレーニング

上半身の引く筋肉:広背筋・僧帽筋・上腕二頭筋

それでは、次の項目からは各筋肉部位別に、ゴリマッチョ筋トレに適切な複合関節トレーニング種目を自宅筋トレ(自重・ダンベル)とジム筋トレ(マシン・バーベル)それぞれから厳選してご紹介していきます。

一週間のゴリマッチョ筋トレ

週1回目(上半身の押す筋肉)

自宅プログラム

①ディップスを1~2セット

②ダンベルプレスを2~3セット

③パイクプッシュアップを1~2セット

④ダンベルショルダープレスを2~3セット

⑤ナロー腕立て伏せを1~2セット

⑥ダンベルフレンチプレスを2~3セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

ジムプログラム

①スミスマシンベンチプレスまたはマシンチェストプレスまたはバーベルベンチプレスを3~4セット

②マシンショルダープレスまたはバーベルショルダープレスを3~4セット

③スミスマシンナロープレスまたはバーベルナローベンチプレスを3~4セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

週2回目(下半身の筋肉)

自宅プログラム

①ブルガリアンスクワットを2~3セット

②シシースクワットを3~4セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

ジムプログラム

①スミスマシンスクワットまたはマシンレッグプレスまたはバーベルスクワットを5~6セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

週3回目(上半身の引く筋肉)

自宅プログラム

①懸垂を1~2セット

②ダンベルデッドリフトまたはダンベルローイングを2~3セット

③ダンベルドラッグカールを2~3セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

ジムプログラム

①スミスマシンデッドリフトまたはTバーローイングまたはバーベルデッドリフトを2~3セット

②ケーブルローイングを1~2セット

③ラットマシンプルダウンを1~2セット

④ケーブルカールまたはバーベルドラッグカール

を2~3セット

※全てのセットを限界まで行ないます。

大胸筋のゴリマッチョ筋トレメニュー

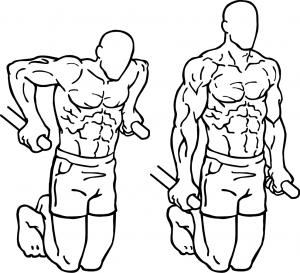

ディップス

自宅で大胸筋を鍛えるのに最適な筋トレメニューとして、腕立て伏せではなく、あえてディップスをご紹介します。ディップスは比較的有効な種目で、専用の器具がなくても椅子が二つあれば自宅でも行えます。

身体をやや斜め前に下ろすように意識し、押し上げる時に肘を閉じて顎を引くようにすることで大胸筋が完全収縮し効果が高まります。

ディプスでよくあるケースが「肩が痛い」または「肩に効いてしまう」というものですが、結論から言えば、ディプスは肩の筋肉・三角筋にはほとんど負荷がかからない種目です。

ですので、このようなケースは「フォームが間違っている」から起こる問題です。

肩が痛くなったり、肩に効いてしまう原因としては二つの間違いがあり、一つは「肩甲骨を寄せずに動作をしている」ケースになります。

肩甲骨を寄せずにプレス系の動作を行うと、肩から先行して動くことになり、初動負荷は大胸筋ではなく三角筋にかかります。

全体重がちいさな筋肉である三角筋にかかるのですから、かなりの負荷になってしまいます。

もう一つが「真っ直ぐ下に下がる動作をしている」ケースです。身体を垂直にしたまま身体を下ろすと、肩関節に開き負荷がかかりますので、当然、肩を痛めてしまいす。

身体を下ろす時は、前傾姿勢をとり斜め前に身体を下ろすイメージで行ってください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・身体はやや斜め前に降ろす

・肘は出来るだけ閉じる

・身体を上げる時は顎を引く

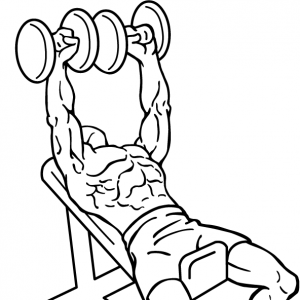

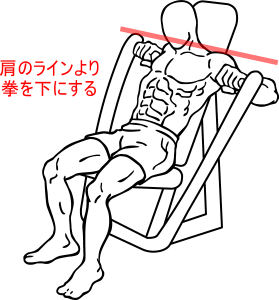

ダンベルプレス

大胸筋ダンベルトレーニングのメインとなるのが大胸筋全体に効くダンベルプレスです。そのポイントは、可能な限り深く下ろすということです。これをしなければ、ダンベルの最大の利点を活用できていないと言えます。 ダンベルを押し切ったポジションで少し顎を引くことで大胸筋が完全収縮します。

また、ダンベルの真下に常に肘がくるように意識し、ダンベルのウエイトは前腕骨で垂直に受け止めるようにすることが大切なコツです。

なお、肩関節の故障のリスクがありますので、ダンベルは肩のラインよりもへそ寄りに下ろすように気をつけてください。また、肩甲骨を寄せずに挙上動作を行っても肩関節に負担がかかるので注意してください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肩甲骨を寄せて構える

・息を吐きながらダンベルを上げる

・できるだけ深くダンベルを下ろす

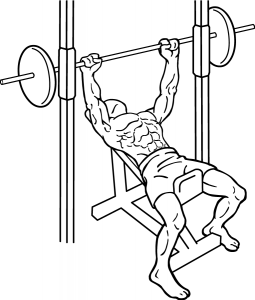

スミスマシンベンチプレス

ジムトレーニングのマシンを使った大胸筋トレーニングでは、チェストプレスマシンだけではなく、できればスミスマシンベンチプレスも行いましょう。チェストマシンは構造上どうしても若干斜め上の挙上軌道になるため、大胸筋上部よりに刺激が逃げてしまうからです。動作のポイントはバーベルベンチプレスとほぼ同様です。

なお、バーベルベンチプレスと同様に、大胸筋上部にはインクラインプレスが、大胸筋下部にはデクラインプレスが有効になります。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肩甲骨を寄せて構える

・尻を浮かせない

・上げる時は顎を引く

マシンチェストプレス

マシンチェストプレスは、マシンでの大胸筋トレーニングの基本となる種目です。手が肩より上になると肩関節に負担がかかり、怪我や故障の原因になりますので注意が必要です。また、戻す時にもしっかりと効かせるのがポイントです。

シートに座り、グリップを握ったら胸を張り肩甲骨を寄せて腕を押し出していきます。肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり肩関節に強い負担がかかってしまいますので、セット中は常に肩甲骨を寄せたままにしてください。

また、腕を押し出したら、その位置でやや顎を引くことで大胸筋を完全収縮させることができ、さらに効果的です。

大胸筋を完全収縮させたら、そこからゆっくりとウエイトに耐えながら、大胸筋にエキセントリック収縮(伸長性収縮)をかけることも大切なポイントです。

なお、チェストプレスマシンには、腕を押し出す角度を変えられるタイプがありますが、その角度と効果のある部位は以下の通りになります。

水平に腕を押し出す

大胸筋全体に効果がある

斜め上方に腕を押し出す

大胸筋上部に効果がある

斜め下方に腕を押し出す

大胸筋下部に効果がある

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・手が肩より下になるように構える

・顎を引く

・戻す時にも効かせる

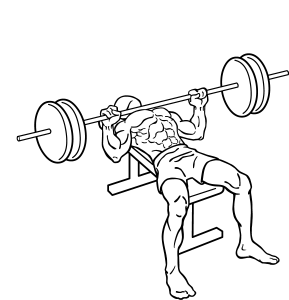

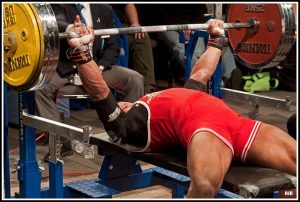

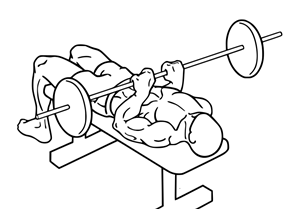

バーベルベンチプレス

まずは、「筋トレBig3」の一つ、バーベルベンチプレスをきっちりやっていけば大胸筋は必ず発達します。肩甲骨を寄せ、常にバーベルの真下に手首関節と肘関節があるようなポジション・グリップで挙上を行ってください。また、挙上重量を狙うのではなくトレーニングとして大胸筋に効かせる場合は、あまり高いブリッジを組む必要はなく、ウエイトの負荷をストリクトに筋肉にかけて行ってください。

バーベルベンチプレスは、まず、ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cm前後の手幅でシャフトをグリップします。

先にグリップをしてしまうと、肩甲骨の寄せが足らなくなる場合もありますので、必ず「肩甲骨を寄せきる」→「シャフトをグリップする」の順で行ってください。

次に肩甲骨をベンチに強く押しつけ、足で上半身を押し込むようにしてブリッジを作ります。

そして、腰をベンチに下ろし肩甲骨二点と合わせて三点で上半身を保持します。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肩甲骨を寄せて構える

・尻を浮かせない

・上げる時は顎を引く

世界ランカーによる解説

下記の記事は、当サイトGLINTに客員執筆いただいている、パワーリフティング世界ランカーの奥谷元哉選手によるベンチプレス専門記事です。

【ベンチプレス100kgを挙げるやり方】フォームとメニューの組み方を元全日本王者が解説

【主な戦歴】

全日本パワーリフティング選手権大会75kg級大会優勝

世界パワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級2位

アジアパワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級1位

三角筋のゴリマッチョ筋トレメニュー

パイクプッシュアップ

自重だけで三角筋を鍛える方法が、腰を大きく曲げて腕立て伏せ動作を行うパイクプッシュアップです。身体に対して腕を上方に伸ばす軌道になるように、斜め後方に身体を押し上げる動作をしてください。

本種目は、身体を押し上げる時に、肘が身体の背面側に入らないようにすることも重要です。肘が後ろに入ってしまうと、肩関節に開き負荷がかかりますので、あまり上半身を反らせすぎず、常に肘が身体の前側にあるように動作しましょう。

また、さらに負荷を高めたい場合は、台の上などに足を乗せて行う足上げパイクプッシュアップや、さらに角度を強くした逆立ち腕立て伏せを行うという方法もあります。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肘を背中側に引きすぎない

・斜め後ろ方向に身体を押し上げる

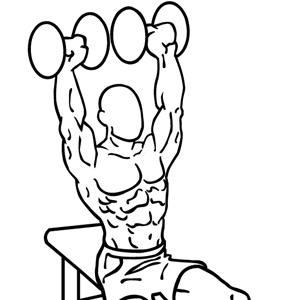

ダンベルショルダープレス

ダンベルショルダープレスは、自宅での三角筋トレーニングとしてまず実施したい基本種目です。立って行うやり方もありますが、座って行ったほうが反動を使えないので、よりストリクトに三角筋を鍛えることができます。

それぞれの特徴は次の通りです。

スタンディングダンベルプレス

膝の屈伸をセルフ補助に使えるため、高重量を扱いやすい反面、チーティング動作の行いすぎになりやすい

シーテッドダンベルプレス

反動が使えないので、ストリクトに三角筋を鍛えられるが、チーティング動作によるセット終盤の追い込みができない

三角筋は大胸筋や背筋群といった体幹の筋肉と直接接合しているため、反動を使うと負荷が三角筋から体幹に逃げてしまいますので、十分に注意して、前傾も後傾もせずに動作を行ってください。

なお、本種目はダンベルを押し上げる時のコンセントリック収縮(短縮性収縮)で三角筋の前部と中部に、ウエイトに耐えながらゆっくりと下ろす時のエキセントリック収縮(伸張性収縮)で三角筋後部に負荷がかかります。下ろす時も勢いをつけず、筋力でコントロールして下ろすようにしてください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・背すじを真っ直ぐに保つ

・反動を使わない

・下ろす時もゆっくり動作する

マシンショルダープレス

マシンを使って三角筋を鍛えるのならば、マシンショルダープレスが最適です。肘が体幹より後ろにくると肩関節に負担がかかるので気をつけてください。事前にしっかりとシート位置を調整することが重要です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・シートに深く座る

・肘を後ろに引かない

バーベルショルダープレス

バーベルで三角筋を鍛える基本メニューがバーベルショルダープレスです。反動を使わず、下ろすときも効かせるようにするのがポイントです。

バーベルショルダープレスには、立って行うスタンディングバーベルショルダープレスと座って行うシーテッドバーベルショルダープレスとがあり、それぞれの特徴は次の通りです。

スタンディングバーベルショルダープレス

立って行うバリエーションで、膝の屈伸を使ってセルフ補助ができるので、高負荷で追い込むのに適していますが、初心者の方はチーティングを使いすぎる傾向にあるので、中級者以上に効果的です。

シーテッドバーベルショルダープレス

膝の屈伸や反動が使えないので、じっくりと確実に追い込むのに適しています。初心者の方に適した、基本となるバリエーションです。

バーベルショルダープレスは、バーベルを真上に押し上げていきますが、この時に背中を反らせすぎて肘が体幹の後ろ側に入らないようにすることが大切です。

肘が体幹の後ろを通る軌道になると、肩関節に強い開き負荷がかかり故障の原因となりますので、必ず肘は体幹の前側を通過するようにしてください。

バーベルを真上に押し上げたら、同じ軌道でゆっくりと効かせながら元に戻ります。本種目は、バーベルを押し上げる時のコンセントリック収縮(短縮性収縮)で三角筋の前部と中部に、ウエイトに耐えながらバーベルを下ろす時のエキセントリック収縮(伸長性収縮)で三角後部に効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・背すじを真っ直ぐに保つ

・反動を使わない

・下ろす時もゆっくり動作する

上腕三頭筋のゴリマッチョ筋トレメニュー

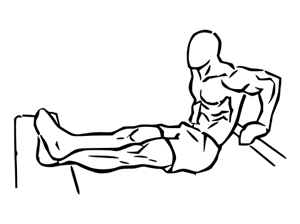

ベンチディップス

自宅で椅子を二つ使って行える効果的な上腕三頭筋の自重トレーニングがリバースプッシュアップ(ベンチディップス)です。

足と手をついて構えたら、肩甲骨をしっかりと寄せて身体を下ろしていきますが、肩甲骨の寄せ方が甘いと肩関節に負荷がかかりますので、必ず肩甲骨は寄せたまま動作を行ってください。

なお、本種目は肘を開き気味に動作を行うと上腕三頭筋の外側・短頭に、肘を閉じ気味に動作を行うと上腕三頭筋の内側・長頭に負荷がかかります。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・できるだけ深く身体を下ろす

・身体を上げながら息を吐く

・肘を開かず動作する

ダンベルフレンチプレス

ダンベルフレンチプレスは上腕三頭筋のなかでも長頭に効果の高いトレーニング方法です。上腕三頭筋長頭は、肩甲骨に接合しているため、肩より上に腕を上げた状態で最大伸展するからです。肘をしっかりと固定し、開かないように意識して動作をすることがポイントです。

ダンベルフレンチプレスはベンチなどに座り、頭の上でダンベル一つを両手で保持して構えます。

そこから、肘を曲げてダンベルを後ろに下ろしていきますが、この時に肘の位置を固定して肩を動かさないようにしてください。

肩関節が動く、つまり肘が前後してしまうとプルオーバー系の動作になり、負荷が大胸筋や広背筋に分散してしまいます。肘を頭の横でしっかりと固定し、肘から先だけで動作を行うようにしましょう。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肘を固定して動作する

・肘を開かず動作する

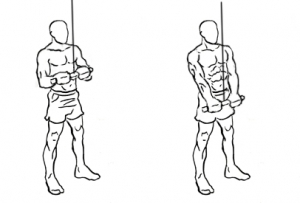

トライセプスプレスダウン

上腕三頭筋の筋トレメニューで効果的なのがプレスダウンです。この種目を行っておけば、腕は確実に太くなります。

なお、本種目はアタッチメントやグリップの仕方で効果のある部位が変化しますが、それは以下の通りです。

ストレートバーアタッチメント

手の平を下に向けてグリップするバリエーションで、上腕三頭筋短頭に効果的です。

Vバーアタッチメント

手の平が向き合うようにグリップするバリエーションで、上腕三頭筋長頭に効果的です。

ロープアタッチメント

ロープを手の平が向き合うようにグリップするバリエーションで、フレキシブルな動きで上腕三頭筋を完全収縮させやすいのが特徴です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・前のめりにならない

・肘を体側につける

・肘の角度は直角より閉じない

ナローグリップベンチプレス

バーベルを使って上腕三頭筋を鍛えるのならば、狭い手幅で行うナローグリップベンチプレスが効果的です。ポイントは、肘を開かずできるだけ脇をしめて行うことです。

◆動作のやり方とポイント

・肩甲骨を寄せて構える

・顎を引く

・脇を締め肘を開かず行う

背筋群ののゴリマッチョ筋トレメニュー

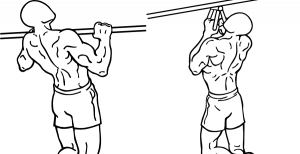

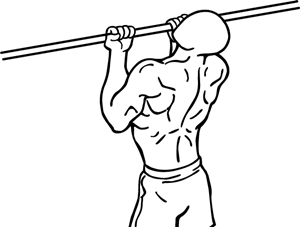

懸垂

懸垂(チンニング)さえすれば背筋は大きく発達します。基本は順手・ワイドグリップで、僧帽筋や広背筋中央部を狙う場合はパラレルグリップを使った懸垂が効果的です。

懸垂と言えば、多くの人が「顎をバーより上に出す」ことに固執してしまいますが、背筋トレーニングとしての懸垂では、顎をバーより上に上げる必要はなく、それよりも胸を張り肩甲骨を寄せながら「胸をバーにつけにいく」軌道の動作が重要です。

また、握力が先になくなって懸垂ができないケースも少なくありません。そのような場合は、親指も他の四本の指とそろえてグリップするサムレスグリップが効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・上を見る

・バーに胸をつけにいく

・サムレスグリップで行う

・反動を使わず行う

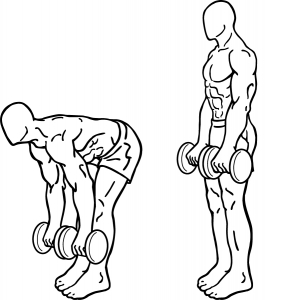

ダンベルデッドリフト

ダンベルショルデッドリフトは僧帽筋や広背筋中央部だけでなく、脊柱起立筋にも効果の高い総合的なダンベル背筋トレーニングです。腰を丸めて動作をすると高い確率で腰痛を引き起こしますので十分に注意をし、必ず胸を張って背中をそらせるようにしてください。

ダンベルデッドリフトには、足幅とグリップ位置により大きく二種類のバリエーションがあり、その種目名と特徴は次の通りです。

ヨーロピアン(ルーマニアン)スタイル

肩幅程度に構えた足の外側でダンベルを保持するバリエーションで、背筋の動員率が高いため、背筋トレーニングとしてはこちらが一般的です。

スモウ(ワイドスタンス)スタイル

大きく開いた足の内側でダンベルを保持するバリエーションで、下半身の筋肉もかなり使うため、全身運動として優れたやり方です。

ヨーロピアンダンベルデッドリフトは、肩幅程度に開いた足の外側でダンベルをグリップし、胸を張り、背すじを伸ばし、膝がつま先より前に出ないように、ややお尻を突き出して構えます。

この最初の構えで、背中が丸まった状態だと、ダンベルを引き上げる初動で負荷が腰椎に集中してしまいますので、背中が丸くなっていないかセルフフォームチェックをしてから取り組んでください。

背すじを伸ばすコツとしては、下を見ずに上に視線を向けるのも有効です。

フォームを固めたら、ダンベルを引き上げていきますが、ダンベルを床から浮かす初動は、上半身ではなく下半身の筋肉を使って行います。

脚に力を入れ、ダンベルが床から浮いたら、肩甲骨を寄せながら立ち上がっていき、ダンベルを引ききった位置で肩甲骨を寄せきり背筋群を完全収縮させます。

そして、元に戻っていきますが、勢いで動作するのではなく、しっかりと筋力でコントロールして動作をすることも腰を痛めず背中に効かせるために重要です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・膝をつま先より前に出さない

・背中を反らせる

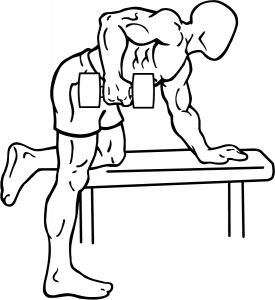

ダンベルローイング

背筋に効果的なダンベルトレーニングの代表格がダンベルローイングです。ポイントは、腕を引ききったときに肩甲骨を寄せること、おろすときもコントロールして効かせること、前を見て胸を張った姿勢で行うことです。 なかでも、片手で行うワンハンドダンベルローイングは広背筋の可動域が広く取れるので効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り前を見る

・ダンベルを引きながら息を吐く

・最後に肩甲骨を完全に寄せる

スミスマシンデッドリフト

スミスマシンデッドリフトは、マシンのレールが軌道のブレを支えてくれるので、背筋に効率的に高負荷をかけられる種目です。

スミスマシンデッドリフトには、足の開きかたとグリップ方法により、主に二種類のバリエーションがあり、それぞれの特徴は以下の通りです。

ヨーロピアン(ルーマニアン)スタイル

肩幅程度に足を狭く置き、足の外側をグリップするバリエーションで、より背筋群への負荷比率が高いため、背筋トレーニングとしてスミスマシンデッドリフトを行う場合に効率的です。

ワイドスタンス(スモウ)スタイル

大きく開いた足の内側でシャフトをグリップするバリエーションで、下半身へかかる負荷比率も高いため、全身運動としてスミスマシンデッドリフトを行う場合に効率的です。

また、グリップは片手を順手、片手を逆手にするオルタネイトグリップがバランスがとりやすく効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・背中を丸めない

・オルタネイトグリップで行う

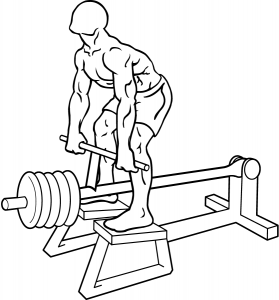

T-バーローイング

T-バーマシンが設置されているジムはあまり多くはありませんが、比較的有効なトレーニングですので、マシンがあればぜひ取り組みたいのがT-バーローイングです。胸を張り、背中を反らせた「ニーベントスタイル」で行ってください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り背中を反らせる

・やや上を見る

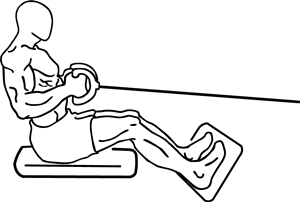

ケーブルローイング

ラットプルダウンに比べ僧帽筋や広背筋中央部に対して、より効果的なケーブルトレーニング種目がケーブルローイングです。上体を倒しすぎず引くことと、引ききった時に顎を上げて肩甲骨を寄せるのが効果を高めるコツです。

なお、本種目はケーブルアタッチメントによっていくつかのバリエーションがあり、それぞれに効果のある部位が異なりますが、それは以下の通りです。

パラレルアタッチメント

手が向き合うように狭い手幅でグリップするバリエーションで、僧帽筋と広背筋中央部に効果的です。

ワイドアタッチメント

肩幅程度の広い手幅でグリップするバリエーションで、広背筋側部に効果的です。

リバースグリップ

肩幅程度の広い手幅で、手の平が上を向くようにリバースグリップするバリエーションで、広背筋下部に効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・身体は倒しすぎない

・最後に肩甲骨を寄せる

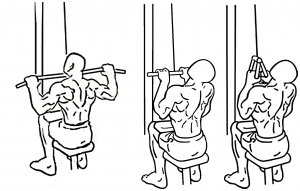

ケーブルラットプルダウン

広背筋を中心として背筋群に効果の高いマシン筋トレメニューがラットプルダウンです。

本種目はケーブルアタッチメントの種類やグリップによっていくつかのバリエーションがあり、それぞれに効果のある部位が異なりますが、それは以下の通りです。

ワイドアタッチメント

肩幅より広い手幅で、手の平が下を向くように構えるバリエーションで、広背筋側部に効果的です。

パラレルアタッチメント

手の平が向き合うように狭い手幅で構えるバリエーションで、広背筋中央部に効果的です。

リバースグリップ

手の平が上を向くように肩幅より狭い手幅で構えるバリエーションで、広背筋下部に効果的です。

胸を張ってやや上を見るように構え、腕を引きながら肩甲骨を寄せていき、最後に肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させるのがポイントです。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・腕を伸ばした時に背中を丸める

・肘を開かず引く

・引く時に肩甲骨を寄せる

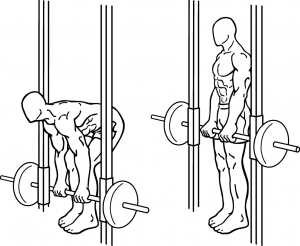

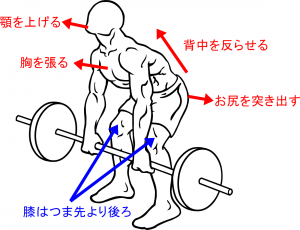

バーベルデッドリフト

筋トレBIG3の一つであるバーベルデッドリフトは、高負荷高強度で背筋群を鍛えることが可能な種目です。膝関節保護のために膝がつま先より前に出ないようにすること、腰椎保護のために胸を張り背中を反らせることを強く意識してトレーニングを行ってください。

本種目には、足の置き方とグリップの仕方で主に二つのスタイルがあり、それぞれの名称と特徴は以下の通りです。

ルーマニアン(ヨーロピアン)スタイル

肩幅よりも狭く構えた足の両側をグリップするスタイルで、背筋群の動員率が高く、背中のトレーニングとして行うのに適しています。

ワイドスタンス(スモウ)スタイル

大きく開いて構えた足の内側をグリップするスタイルで、下半身の動員率が高く、高重量を挙上することを目的として行うのに適しています。

なお、トレーニングとして背筋に効かせる場合は、ルーマニアン(ヨーロピアン)スタイルが効果的です。

いずれのスタイルでも、基本的なフォームは同じで、まずは、足首がシャフトに触れる位置まで前進し足位置を決めます。

次に胸を張り、背すじを伸ばしてシャフトをグリップし、膝がつま先よりも前に出ないように、お尻を突き出して構えます。

初動は、背中で行うのではなく脚力を使ってバーベルを床から浮かせます。この時に、背中が丸まると腰に強い負担が加わりますので、目線を上にして顎を上げて引き始めます。

また、膝とつま先の向きが同じになるようにすることも膝関節保護のために重要で、内股や外股での動作は避けてください。

バーベルが浮いたら、上を見たまま背中も使ってバーベルを引き上げていき、引き上げた位置で肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させます。

バーベルを下ろす時は、一般的な筋トレ種目と違い、ゆっくりと下ろす必要はありませんが、バーベルが床でバウンドしない程度にはコントロールして戻してください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・膝をつま先より前に出さない

・背中を反らせる

世界ランカーによる解説

下記の記事は、当サイトGLINTに客員執筆いただいている、パワーリフティング世界ランカーの奥谷元哉選手によるデッドリフト専門記事です。

【デッドリフトのやり方とフォーム】種類別に効果的なセットメニューを元全日本王者が解説

【主な戦歴】

全日本パワーリフティング選手権大会75kg級大会優勝

世界パワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級2位

アジアパワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級1位

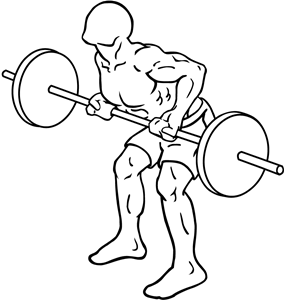

ベントオーバーローイング

デッドリフトよりも、より広背筋に対して効果の高いバーベルトレーニング種目がニーベントロー(ベントオーバーロー)です。胸を張りやや背中を反らせ、膝はつま先より前に出ない「ニーベントスタイル」で行ってください。

ニーベントスタイルのポイントは、「背中が丸まらないように上を見る」ことと「膝をつま先より前に出さない」ことで、これにより腰と膝に負担がかかるのを防ぎます。

ニーベントスタイルでバーベルを保持して構えたら、バーベルを引き上げていきますが、この時に、バーベルの中心ができるだけヘソの垂直線下に近い位置を保ったままの軌道で引き上げることが重要です。

具体的には、太ももの表面をバーベルシャフトが擦りながら引き上げてくる軌道になります。

バーベルをヘソの近くまで引き上げたら、肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させてください。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・膝をつま先より前に出さない

・背中を反らせる

上腕二頭筋のゴリマッチョ筋トレメニュー

逆手懸垂

自重を使った上腕二頭筋トレーニングで効果的な種目が逆手懸垂(チンニング)です。なお、一般的には順手懸垂をプルアップ、逆手懸垂をチンニングと呼びます。チンニングは順手懸垂と違い背中の筋肉を使わずに腕の筋力だけで行うのが上腕二頭筋には効果的です。このためには、順手懸垂とは逆に、背中をやや丸め気味で行うとよいでしょう。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・肩幅以下に手幅をとる

・やや背中を丸める

・腕だけで上がるように意識する

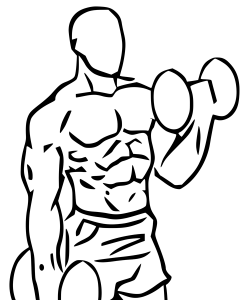

ダンベルカール

ダンベルカールはダンベルで上腕二頭筋全体を鍛える基本種目です。反動を使わず、しっかりと肘を固定して腕の力だけで動作をすると効果的です。

本種目はダンベルを持ち上げる時のコンセントリック収縮(短縮性収縮)だけでなく、ダンベルを下ろす時にゆっくりとウエイトに耐えながら、上腕二頭筋にエキセントリック収縮(伸長性収縮)を加えることも大切なポイントです。

また、ダンベルを持ち上げた位置で、小指が上を向く方向に前腕を回外回旋させると上腕二頭筋が完全収縮して効果が高まります。

なお、本種目はグリップ方法によりいくつかのバリエーションがありますが、それは以下の通りです。

ノーマルグリップ

手の平が上を向くグリップで行うバリエーションで、上腕二頭筋内側の短頭に効果的です。

ハンマーグリップ

手の平が向き合うグリップで行うバリエーションで、上腕二頭筋外側の長頭に効果的です。

リバースグリップ

手の平が下を向くグリップで行うバリエーションで、前腕筋群に効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・反動を使わない

・肘をしっかり固定する

・戻す時もゆっくり動作する

ケーブルカール

ジムトレーニングのマシンを使った上腕二頭筋の筋トレで効果的なのは、ケーブルカールです。ダンベルやバーベルと違い、上腕二頭筋が最大収縮する最後の瞬間まで負荷がかかり続けるので、効率的に追い込むことが可能です。

初心者などによくあるケースとして、上腕二頭筋の筋力より先に握力がなくなってしまい十分に追い込めたトレーニングができないことがあります。後述する専門の器具(リストストラップ)を併用し、握力を補助することで問題を回避できます。

なお、ケーブルアタッチメントやグリップによっていくつかのバリエーションがあり、それぞれに効果がある部位も異なりますが、それは以下のようになります。

ノーマルグリップ

手の平が上を向くようにグリップするバリエーションで、上腕二頭筋短頭に効果的です。

ハンマーグリップ

ロープアタッチメントを使い、手の平が向き合うようにグリップするバリエーションで、上腕二頭筋長頭に効果的です。

リバースグリップ

手の平が下を向くようにグリップするバリエーションで、上腕二頭筋だけでなく前腕筋群にも効果的です。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・体重を後ろにかけない

・肘をしっかり固定する

・戻す時もゆっくり動作する

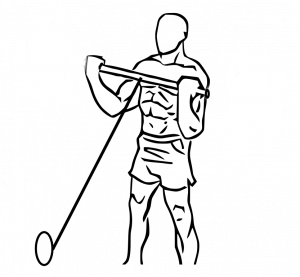

バーベルドラッグカール

カール系種目は基本的に肘関節屈曲のみの単関節種目ですが、ドラッグカールは動作途中で肘関節を後ろ上方に引くことで上腕二頭筋短頭を完全収縮させられる複合関節種目です。肘が直角前後で肘を引き始めると効果的です。なお、通常のグリップのほかに画像のようなリバースグリップで行うこともできます。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・バーを握りしめない

・肘が直角時に肘を後ろ上方に引く

・EZバーを使い握る角度を変える

下半身のゴリマッチョ筋トレメニュー

ブルガリアンスクワット

下半身の筋トレメニューの基本は「筋トレBig3」の一つであるバーベルスクワットですが、指導なしで行うのは危険なので、ここでは高強度の自重系トレーニングであるブルガリアンスクワットを紹介します。負荷が足りなければ、両手にダンベルを持つとよいでしょう。

ブルガリアンスクワットは、片足を前に出し、片足を後ろにして足の甲を台などに乗せて構えます。

そこから、胸を張り、背すじを伸ばして斜め後ろにしゃがんでいきます。そのまま真下にしゃがむと、負荷が下半身背面にかかりにくいので、必ず斜め後ろにしゃがむのがポイントです。

また、この時に前にした脚の膝がつま先より前に出ないように気をつけてください。膝が飛び出したフォームになると、膝関節に強い負担がかかり、痛めるリスクがありますので、十分に注意しましょう。

前にした脚の太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、そこから立ち上がっていきますが、この時に後ろにした脚を主働にして立ち上がるのが、下半身背面に効かせるための大切なコツです。

なお、本種目は足の置き方を変えて、合わせて1セットになりますが、構えにくい足の置き方から先に行ったほうが、足の置き方を変えてからの後半でセットを完遂しやすくなります。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・膝をつま先より前に出さない

・やや斜め後ろに腰を下ろす

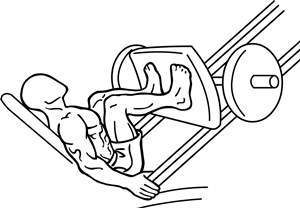

マシンレッグプレス

ジムでマシンを使って下半身を鍛えるのに効果的なのがレッグプレスです。マシンを押す時に、つま先ではなくかかとで押すようにすることが大切なポイントです。

マシンレッグプレスは、マシンのシートに座り、足をセットして構えますが、この時に膝がつま先よりも上にならないようにしてください。

膝がつま先より上になってしまうと、膝が関節や靭帯に強い負担がかかりますので、十分に注意してください。

また、膝関節が90度より深く曲がらないようにシートを調整することも大切です。

構えたら、足を押し出していきますが、この時につま先と膝の向きを揃えるようにしてください。内股になったり、外股になってしまうと、膝関節に捻れ負荷がかかってしまいます。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・膝がつま先より上にならないよう構える

・両足を平行に保ち動作する

・足の裏全体で力を入れる

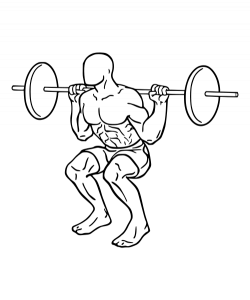

バーベルスクワット

下半身の筋トレメニューの基本は「筋トレBig3」の一つであるスクワットです。

バーベルスクワットは下半身に対して非常に効果の高いトレーニングですが、やり方を間違えると腰や膝を痛めるリスクがありますので、事前に十分にフォーム練習を行ってから取り組んでください。

まず胸を張り、背中が丸まらないように背筋を伸ばして構え、肩の後ろにバーベルを保持して、そこからしゃがんでいきます。背中が丸まった状態で行うと、腰を痛めるリスクがありますので注意しましょう。

しゃがむときは、膝関節に負担がかからないよう、膝がつま先より前に出ないことを意識し、お尻をやや突き出して斜め後ろにしゃがんでいきます。

ちょうど、椅子に座る軌道と動作をイメージしてください。

また、膝がつま先の方向を常に向いていることも大切で、つま先と膝の向きが違うと膝関節に捻れ負荷がかかります。必ず膝とつま先の向きは揃えましょう。

そして、太ももが床と平行になるまでしゃがんだら、そこから立ち上がっていきますが、この時に顎を上げて上を見るようにすると、背中が丸まらずに正しいフォームになります。

◆執筆者のジムで実施・指導しているポイント

・胸を張り上を見る

・膝をつま先より前に出さない

・やや斜め後ろに腰を下ろす

世界ランカーによる解説

下記の記事は、当サイトGLINTに客員執筆いただいている、パワーリフティング世界ランカーの奥谷元哉選手によるスクワット専門記事です。

【バーベルスクワットのフォームとメニュー】元全日本王者が効果的な回数・セット数も解説

【主な戦歴】

全日本パワーリフティング選手権大会75kg級大会優勝

世界パワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級2位

アジアパワーリフティング選手権大会ベンチプレス種目別74kg級1位

筋トレと食事について

食事もトレーニングの一環

筋力トレーニングを行ったら、それで終わるのではなくしっかりと目的に合わせた適切な食事を摂ることが重要です。筋トレの成果は「トレーニング半分、食事半分」とも言われるほどです。

【目的別筋トレ食事メニュー例】増量期・減量期の食品と具体的レシピを紹介

全マシン筋トレ種目一覧

大胸筋のジムマシン筋トレ

スミスマシンベンチプレス

マシンチェストプレス

マシンチェストフライ

ケーブルフライ

背筋群のジムマシン筋トレ

Tバーローイング

スミスマシンデッドリフト

ラットマシンプルダウン

ケーブルローイング

ケーブルショルダーシュラッグ

三角筋のジムマシン筋トレ

マシンショルダープレス

スミスマシンショルダープレス

スミスマシンアップライトロー

ケーブルアップライトロー

ケーブルリアラテラルレイズ

ケーブルフェイスプル

ケーブルデルタレイズ

上腕三頭筋のジムマシン筋トレ

マシンディップス

スミスマシンナロープレス

ケーブルトライセプスプレスダウン

上腕二頭筋のジムマシン筋トレ

体幹・腹筋のジムマシン筋トレ

ケーブルクランチ

ケーブルサイドベント

トルソーマシンツイスト

スミスマシングッドモーニング

下半身のジムマシン筋トレ

マシンレッグプレス

ハックスクワット

スミスマシンスクワット

マシンレッグエクステンション

マシンレッグカール

全バーベル筋トレ種目一覧

大胸筋の筋トレメニュー

バーベルベンチプレス

バーベルインクラインプレス

バーベルデクラインプレス

バーベルワイドグリッププレス

バーベルリバースグリッププレス

背筋の筋トレメニュー

バーベルデッドリフト

バーベルベントオーバーロー

バーベルプルオーバー

バーベルショルダーシュラッグ

三角筋の筋トレメニュー

バーベルフロントレイズ

バーベルアップライトロー

バーベルリアデルタローイング

上腕三頭筋の筋トレメニュー

上腕二頭筋の筋トレメニュー

体幹の筋トレメニュー

下半身の筋トレメニュー

バーベルブルガリアンスクワット

バーベルフロントランジ

バーベルスティッフレッグドデッドリフト

バーベルサイドランジ

部位分割メニュー例

週2・3・4回の部位分割筋トレメニュー

主な筋トレ種目一覧

図解付き主要種目の一覧ページ

下記にリンクしています主要種目の個別解説記事は、動画だけでなく一目で理解しやすい図解付きでフォームについて説明しています。

自重トレーニング

腕立て伏せ(大胸筋)パイクプッシュアップ(三角筋)

ベンチディップス(上腕三頭筋)

懸垂(背筋群)

バックエクステンション(背筋群)

逆手懸垂(上腕二頭筋)

自重スクワット(下半身)

チューブトレーニング

チューブチェストプレス(大胸筋)チューブチェストフライ(大胸筋)

チューブショルダープレス(三角筋)

チューブキックバック(上腕三頭筋)

チューブローイング(背筋群)

チューブカール(上腕二頭筋)

チューブレッグプレス(下半身)

ダンベルトレーニング

ダンベルプレス(大胸筋)ダンベルフライ(大胸筋)

ダンベルショルダープレス(三角筋)

ダンベルサイドレイズ(三角筋)

ダンベルキックバック(上腕三頭筋)

ダンベルローイング(背筋群)

ダンベルカール(上腕二頭筋)

ダンベルスクワット(下半身)

マシントレーニング

マシンチェストプレス(大胸筋)ケーブルフライ(大胸筋)

スミスマシンベンチプレス(大胸筋)

マシンショルダープレス(三角筋)

ケーブルプレスダウン(上腕三頭筋)

ラットプルダウン(背筋群)

ケーブルローイング(背筋群)

スミスマシンデッドリフト(背筋群)

ケーブルカール(上腕二頭筋)

マシンレッグプレス(下半身)

スミスマシンスクワット(下半身)

バーベルトレーニング

バーベルベンチプレス(大胸筋)バーベルショルダープレス(三角筋)

ナローベンチプレス(上腕三頭筋)

バーベルデッドリフト(背筋群)

バーベルベントオーバーロウ(背筋群)

バーベルグッドモーニング(背筋群)

バーベルカール(上腕二頭筋)

バーベルスクワット(下半身)